英伟达 H20 芯片对华销售获批的消息刚传出,国内科技巨头就已启动采购流程。有知情人士透露,部分企业甚至提前沟通了采购量,就等 “解禁” 信号落地。这场突如其来的抢购潮,背后既有企业对技术的现实需求,也藏着美国对中国芯片产业的微妙态度,而就在市场热炒之际,官方的提醒,给这场 “抢购” 浇了一盆冷静的水。

此前美财长在公开场合提到H20解禁的原因,中国自主研发的 AI 芯片已经达到了 H20 的性能水平。这一句话道破了关键:当中国芯片追上来时,美国再限制 H20 已失去意义。与其让闲置的 H20 芯片在仓库里贬值,不如 “顺水推舟” 解禁销售,既能通过卖芯片赚一笔,又能暂时延缓中国企业自主研发的紧迫性。

中企抢着买 H20,核心原因还是 “用着顺手”。英伟达的芯片不光是硬件强,更重要的是它背后的 CUDA 生态。简单说,过去十几年里,国内企业做 AI 训练、大数据计算时,写的程序、搭的系统基本都适配英伟达芯片。

如果换成其他芯片,要么程序跑不起来,要么得花大功夫改代码,时间和成本都耗不起。而华为等国产芯片虽然进步快,但配套的软件生态还在完善中,企业短期内很难 “说换就换”。对需要抢时间做 AI 模型训练、算力扩容的企业来说,H20 成了 “最稳妥的选择”。

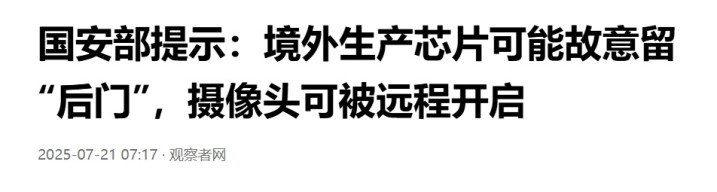

但就在中企忙着下单时,一个重要提醒来了。7 月 21 日,国家安全部发布通告,明确提到 “境外生产的芯片可能故意留存后门”。这不是空穴来风,消费级的外国芯片可能悄悄开启摄像头、麦克风,而企业级芯片更麻烦,可能在运行中自动收集数据并回传。对科技企业来说,引入外国芯片,也意味着核心算法、用户数据随时可能 “被偷看”。

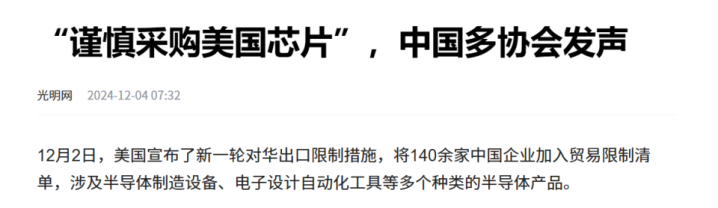

其实早在这之前,中国半导体行业四大协会就联合发声,提醒企业 “谨慎购买美国芯片”,并直接指出 “美国芯片不再安全”。这种 “不安全” 不止是软硬件后门,还包括供应链风险。就像这次 H20 芯片,大家正抢着买,英伟达突然宣布:H20 售完后将停产,不再重启生产线。也就是说,美国解禁的根本不是 “长期供应”,而是清库存,卖完这一批,中国企业再想要,门都没有。

更值得注意的是,性能比 H20 强得多的 H100、H200 芯片,美国至今没松口。这意味着即便中国企业买到了 H20,也只能用 “别人淘汰的技术”,想靠它在 AI 竞赛中保持领先?基本不可能。而且 “清库存” 的操作,本质上是给中国企业 “喂一口短期饭”,却可能让自主研发的动力打折扣 —— 毕竟 “现成的能用”,谁还愿意花力气搞创新?

这种 “短期便利” 和 “长期风险” 的矛盾,在供应链上体现得更明显。过去几年,美国多次调整对华芯片出口政策,今天能卖的,明天可能突然禁售;今天说 “解禁”,明天就宣布 “停产”。

企业如果把核心业务全押在进口芯片上,就像把鸡蛋放在随时可能被打翻的篮子里。去年就有企业因为突然断供,导致 AI 训练项目停滞了三个月,损失超过千万,这种 “卡脖子” 的风险,随着中国芯片产业进步,美国只会用得更频繁。

那该怎么办?央媒早就给出了答案:“不要对美国技术抱有幻想”。这话不是说要 “一刀切” 拒绝进口,而是要明白 “核心技术买不来、求不来”。比如华为这两年一边用自主芯片稳住基本盘,一边扩建开发者生态,虽然慢,但每一步都扎实。

有人可能觉得,“现在抢 H20 是没办法,国产芯片还差点意思”。这话没错,但 “差点意思” 不是 “永远差”。十年前,中国连 28 纳米芯片都要进口,现在不仅能自主生产中高端 AI 芯片,还能搭建自己的软件生态。就像黄仁勋说的,中国芯片设计 “极其优秀”,中国企业能追上来一次,就能追第二次、第三次。

真正的问题不在于 “现在要不要买 H20”,而在于 “买了之后要不要停步”。如果企业只盯着眼前的便利,放弃自主研发,那下次美国再禁售更强的芯片时,我们还是会陷入被动;但如果能把 “买芯片” 当成 “争取时间”,一边用、一边练内功,那国产芯片迟早能接过 “接力棒”。

说到底,中企抢 H20 是现实需求,但官方提醒 “防后门”、央媒说 “别抱幻想”,是在提醒大家:技术竞争从来不是 “买不买得到” 的问题,而是 “能不能自己造” 的问题。

美国愿意卖 H20,是因为我们追上来了;而我们最终能不被 “卡脖子”,靠的不是美国 “愿意卖”,而是我们 “自己能造”。这才是这场 “抢购潮” 背后,最该被看清的真相。

高手策略,股票线上配资平台,按天配资交易提示:文章来自网络,不代表本站观点。